Milano è pericolosa?

Basta aprire un social, scorrere i commenti sotto un video di cronaca o ascoltare una conversazione tra amici al bar per sentire frasi che rimbalzano come verità assolute. Dopo ogni episodio di violenza, soprattutto se avviene in centro o in luoghi pubblici, il coro è sempre lo stesso: “Milano non è più sicura”, “Una volta non era così”, “La città è fuori controllo”. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni?

Anni ’70 e ’80: quando Milano faceva davvero paura

Per rispondere con lucidità, è necessario avere la memoria lunga. Chi ha vissuto la Milano degli anni Settanta e Ottanta sa bene quanto la città fosse pericolosa. Le sparatorie erano frequenti, gli omicidi quasi quotidiani, le strade di alcuni quartieri assomigliavano a scenari di guerra urbana.

In quel periodo la città diventò uno snodo cruciale per tre fenomeni esplosivi: terrorismo politico, criminalità organizzata e traffico di stupefacenti. Le Brigate Rosse, Prima Linea, ma anche bande come quella di Vallanzasca o Turatello misero Milano sotto scacco. Gli agenti giravano con il giubbotto antiproiettile, i giornali raccontavano omicidi e assalti armati con cadenza settimanale. Ogni mese si contavano decine di episodi gravi.

Gli episodi simbolo di quegli anni

Alcuni eventi restano impressi nella memoria collettiva:

- Strage di via Schievano (1980): tre poliziotti furono colpiti a morte con mitra da militanti di estrema sinistra.

- La faida Vallanzasca–Turatello: una guerra interna al crimine milanese che provocò decine di vittime.

- Esecuzioni in strada al Giambellino o al Corvetto: regolamenti di conti in pieno giorno, senza alcun rispetto per i civili.

Ospedali come il Policlinico e il Niguarda ricevevano feriti da arma da fuoco quasi ogni notte. Il clima in città era talmente teso da costringere molti cittadini a evitare certe zone dopo il tramonto.

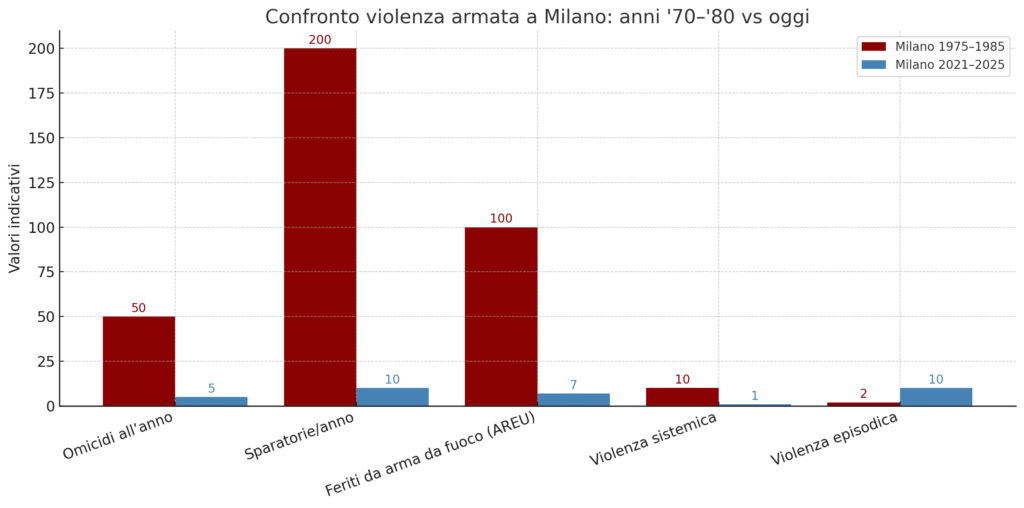

Cosa succede oggi? I dati dicono un’altra cosa

Oggi Milano è davvero tornata così pericolosa? A giudicare dalla percezione comune, sembrerebbe di sì. Ma i numeri raccontano una storia molto diversa.

Secondo i dati ufficiali della Questura e dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), le sparatorie a Milano sono rare. Nel 2021 si sono contati soltanto sette interventi per feriti da arma da fuoco. Anche nel biennio 2022–2023 la situazione è rimasta stabile. Nei primi sei mesi del 2025, sono emersi solo due episodi eclatanti:

- Una sparatoria in una panetteria in zona Gambara, con un morto e un ferito.

- Un uomo ferito in pieno giorno in Corso Garibaldi, probabilmente per un debito non saldato.

Episodi tragici, certo. Ma parlare di “emergenza criminalità” su scala urbana appare quanto meno forzato.

Percezione e realtà: il potere dell’informazione virale

Allora perché così tante persone sono convinte che Milano sia sempre più pericolosa?

Il punto chiave è la percezione. Oggi, ogni evento viene registrato da uno smartphone, caricato su TikTok o Instagram, rilanciato da pagine di cronaca e trasformato in “contenuto virale”. La velocità con cui queste informazioni circolano genera un senso di panico generalizzato, a prescindere dalla frequenza reale dei fatti.

Negli anni Ottanta, per sapere che c’era stata una sparatoria bisognava leggere il giornale del giorno dopo. Oggi bastano tre minuti. E così, un singolo fatto, decontestualizzato, può sembrare l’inizio di un’ondata di violenza. L’ansia si diffonde più velocemente della realtà.

Milano come specchio di un paradosso nazionale

Il fenomeno non riguarda solo Milano. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, oltre il 60% degli italiani crede che i reati siano aumentati. In realtà, i dati raccontano un costante calo: meno omicidi, meno rapine, meno furti con scasso.

Questo scollamento tra dati e percezione dipende da come viene raccontata la sicurezza. E Milano, in quanto città esposta mediaticamente, risente più di altre dell’effetto amplificazione. Ogni evento viene letto come sintomo di una crisi diffusa, anche quando è un’eccezione.

“Non si può più uscire”: slogan o verità?

Una delle frasi più ripetute è: “Non si può più uscire la sera”. Ma anche qui, i dati smentiscono la sensazione. Le aggressioni notturne registrate dalla polizia municipale sono stabili da anni e si concentrano in alcune aree ben definite: la stazione Centrale, il Corvetto e alcune zone della Darsena nel weekend.

Anche nei primi anni Duemila, le risse ai Navigli o alle Colonne di San Lorenzo erano frequenti. Solo che allora non esistevano dirette Instagram o video su TikTok a raccontarle. Oggi tutto è visibile, condivisibile, archiviabile. E questo altera profondamente la nostra percezione del rischio.

Ieri sistema criminale, oggi episodi isolati

C’è un’altra differenza fondamentale tra passato e presente: la natura stessa della violenza. Negli anni Settanta e Ottanta, Milano era dominata da sistemi criminali organizzati. Le bande avevano gerarchie, strutture logistiche, reti di protezione. Le armi servivano a mantenere il controllo su territori e affari.

Oggi, la maggior parte degli episodi violenti nasce da conflitti personali, litigi, vendette private. Non c’è un sistema dietro, ma una somma di gesti impulsivi. Questo non significa che il problema sia irrilevante, ma che ha caratteristiche molto diverse rispetto al passato.

Il ruolo dei media e la memoria corta

Perché ci dimentichiamo com’era davvero Milano quarant’anni fa? Una risposta può trovarsi nella logica della comunicazione contemporanea.

Oggi i media puntano sull’impatto immediato. La paura vende, l’indignazione attira clic. Ogni episodio diventa l’occasione per raccontare un ritorno al “Far West”, anche se i dati non confermano quella narrazione. E così, chi ha vissuto gli anni più bui dimentica. Chi non li ha vissuti, non li conosce.

Questa smemoratezza collettiva alimenta il mito della “Milano perduta”, una città che in realtà, sotto molti aspetti, è oggi più sicura di allora.

Conclusioni: la paura è legittima, ma va contestualizzata

Milano non è una città immune dalla violenza. Nessuna metropoli lo è. Ma affermare che sia tornata pericolosa come negli anni Settanta significa ignorare i fatti.

La paura va ascoltata, certo. Ma va anche messa in prospettiva. Va confrontata con i numeri, con la storia, con le trasformazioni sociali. Altrimenti rischiamo di vivere in uno stato di allarme permanente, alimentato più da video su Instagram che dalla realtà dei quartieri.

Conoscere il passato serve proprio a questo: per non cadere in illusioni, né in isterie. Milano ha conosciuto momenti davvero oscuri. L’idea che oggi ci si trovi di nuovo in una “guerra urbana” è una narrazione costruita più sui clic che sulla realtà.